Por Manuel Antonio Martínez Castillo

***

Suavemente cerraste los ojos, previniendo la aparición de los focos del auto en la húmeda calzada; te quedaste prudentemente quieta, al lado del ya roñoso bote de tomate. El automóvil fue perdiéndose lentamente tras la curva. Tenías frío; no obstante, contemplaste el bote con detalle —nunca se sabe— te dijiste. Lo cogiste con cuidado en tus tibias manos rosadas, y hasta lo oliste con discreción… Nada, no había nada. Seguiste caminando por la noche sin rumbo fijo, maldiciendo a la lluvia y a esos malditos tacaños que rebañan los botes de tomate como unos muertos de hambre, y luego los tiran… —¿y para qué? —te preguntabas, mientras corrías cruzando la avenida a rebosar de charcos sucios y canalones goteando.

Hoy sin duda no era tu día, toda la noche la pasaste caminando tosiendo y pensando en tus hijos hambrientos, acurrucados en algún rincón, despiertos. Con sus ojos hinchados por la debilidad y el estomago abultado por el veneno. En la plaza, junto al Banco de España contemplaste el cadáver de tu vecina. Aterida en el terrazo mojado —malos tiempos— te dijiste. Pero a ti ya nada te impresionaba y solo pensabas en la piel fina de la cara tierna, demacrada y apremiante de tu pequeño. Y en la música machacona del hambre en tus tripas. Llegaste al fin, al cubo de basura de la cafetería. Con los ojos fuera de las órbitas, cogiste maravillada un trocito de polvorón embarrado en la acera. Y loca de contento corriste, corriste… con el tesoro en bandolera.

— Gracias, gracias… —te repetías y no sabías aún a quién-

No tenía sentido, pegarse a las paredes, observar antes de doblar las esquinas, agudizar la vista en los ángulos muertos. Bien mirado, ahora ya no te sentías tan desesperada. La enorme calle, silenciosamente oscura, se te antojaba corta en el camino de vuelta, ni tan siquiera reparabas en los cadáveres caídos por doquier en la última campaña de venenos; cruzabas las avenidas prudentemente despobladas como si tuvieras alas.

Al cruzar la carretera, ibas ciega de amor y sólo veías las caras de tu numerosa prole con el polvorón en sus bocas. Y hasta en tu mente tarareabas un villancico y te las prometías muy felices, estas, a pesar de todo, malditas navidades. No pudiste ver los faros del auto hasta no tenerlo encima. Arrojaste el polvorón al suelo mojado y brillante por la luz de los focos que te aturdían… y gritaste con todas tus fuerzas.

A la mañana siguiente dos niños encontraron su cuerpo envuelto en un charco de sangre, sobre la calzada. Uno de ellos se acerco conmovido al cadáver, pero el otro le dijo:

— Déjalo, no seas guarro, no ves que es una simple rata.

© Manuel Antonio Martínez Castillo. Todos los derechos reservados.

© Manuel Antonio Martínez Castillo. Todos los derechos reservados.

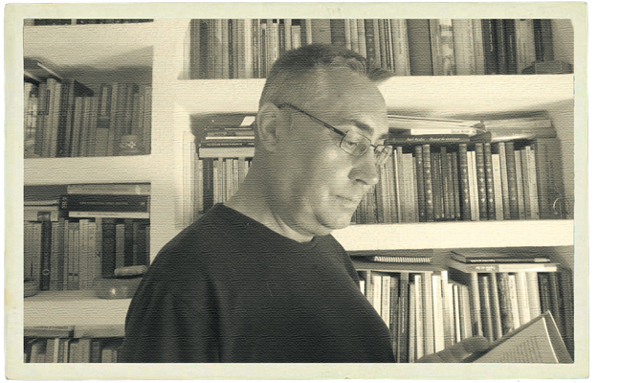

Manuel Antonio Martínez Castillo, nacido en la localidad de Villamanta (Madrid), es autor de numerosos relatos y poemas. Durante años, fueron puntuales sus autoediciones encuadernadas en canutillo o espiral.

En el año 2015 publicó el libro de poemas Acerico de Colores bajo el sello de EMS. En 1982 colaboró, junto a otros autores, en el libro de relatos ‘Primeros Cuentos’, editado por el Ayuntamiento de Getafe.